因為一直被認為藝術得不能再藝術的侯孝賢,也因為康城影展的最佳導演獎項加身,《刺客聶隱娘》注定在上映時已廣受注目,換來的當然也是觀眾熱捧,亦大呼難懂。雖然很多人說要看「補充資料」才能看明劇情,但只論故事主線本身,與其說必要的是補充資料,不如說是對傳統文化的理解。

正如有很多觀眾把故事定調於「殺」與「不殺」之間,也如不少評論說這個刺客救多於殺,其實都墮入了一個前設討論中:急於把它歸類為中國(尤其香港)電影一直賴以成名的武俠電影,一如當年對《臥虎藏龍》所想的那樣。

刺客與俠的差異

問題是既然電影標題說的是「刺客」,那麼「刺客」究竟是什麼?卻沒有人認真點明,只認為聶隱娘跟我們一般中所認知的那種武俠小說中收錢殺人的「黑衣人」不太相似,便把它歸為另一種常見形象——小說中除暴安良的俠士。另一個原因可能在於唐代裴鍘《傳奇》中的聶隱娘故事,自宋代《太平廣記》被歸為「豪俠」以來一直被視為俠客故事,而產生一種先入感覺。

問題是既然電影標題說的是「刺客」,那麼「刺客」究竟是什麼?卻沒有人認真點明,只認為聶隱娘跟我們一般中所認知的那種武俠小說中收錢殺人的「黑衣人」不太相似,便把它歸為另一種常見形象——小說中除暴安良的俠士。另一個原因可能在於唐代裴鍘《傳奇》中的聶隱娘故事,自宋代《太平廣記》被歸為「豪俠」以來一直被視為俠客故事,而產生一種先入感覺。

雖說侯孝賢自己談到此片時是從小時候看武俠小說談起的,當中有武俠成分大抵不用細釋;但從古來文化傳統上一直把俠與刺客分開敘述(《史記》便把「刺客」及「游俠」分立兩傳),而電影標題說的是「刺客」,那麼它注定說的並非「武俠」。此所以像某些國內專訪打出標題說侯孝賢是「要重新定義武俠」,本來就是一個錯誤解讀(當然或許還有另一可能:侯孝賢自己也把這當成「武俠」)。

傳統析述中「刺客」究竟是什麼?這個問題說難不難,說易不易。不少人會援引《史記‧刺客列傳》,認為刺客指的是「士為知己者死」的故事,以與《史記‧游俠列傳》的「俠以武犯禁」對比。這雖不失為一種追本溯源的嘗試,卻不免令我疑惑:〈刺客列傳〉說的真是「士為知己者死」的故事嗎?

考〈刺客列傳〉,說「士為知己者死」的是三刺趙襄子失敗自殺的豫讓:「嗟乎!士為知己者死,女為說己者容。今智伯知我,我必為報讎而死,以報智伯,則吾魂魄不愧矣。」這句話成立的前提,是有受到恩惠的「主人」作為可報效的對象。傳中的專諸、聶政都是這類人物,但曹沫、荊軻呢?後世解釋這兩人的事蹟,都以「士為知己者死」這個前設來解釋,但單從文本而言,曹沫不過是打了敗仗急於將功抵過而脅迫齊桓公,荊軻則從其答應行刺後仍酒池肉林不急於行刺之事可見,與其說他是對太子丹效忠,不如說是行義,而傳末借曾與荊軻賭博爭執而發怒令荊軻避走的魯句踐的一句「甚矣吾不知人也」,也透露了荊軻的非凡氣度,不是「士為知己者死」這種程度可道明。(可供參照的是,《One Piece》[ワンピース]漫畫224-225話、動畫146-147話中本想與貝拉密[ベラミー]打架的路飛[ルフィ],在對方嘲笑自己的夢想時反而寧願捱打也不肯還手,正是氣度的問題。)

其實傳末太史公的論贊已清楚說明此傳的精神:「自曹沫至荊軻五人,此其義或成或不成,然其立意較然,不欺其志,名垂後世,豈妄也哉!」關鍵在於「立意較然,不欺其志」,即「為何而刺」,「士為知己者死」是其一,如專諸、豫讓、聶政一類;曹沫、荊軻則是另一種,即為了國而赴死(荊軻初時拒絕接任的說法就是「此國之大事也」,可見荊軻第一意識到的並非報效太子而是國事)。他們的行為不必然如俠般指向大義,如曹沫脅迫齊桓公歸還的,是自己戰敗而被奪的地;聶政為嚴仲子殺的,是嚴仲子的政敵,完全沾不上大仁大義。

唐以後的俠化

在這種認識下再看《刺客聶隱娘》,就能看到箇中竅妙:聶隱娘初期的不願殺,在於自幼被訓練成殺人工具、只聽命於師父而沒思考過為何殺人,才會看到目標是慈父時而動搖。而其到後期的行動,卻頗有一套自我的想法:為了解救父親(背後牽涉的是藩鎮的亂局)而殺入刺客中力戰到底,不從師命刺殺反抗朝廷的表哥、節度使田季安,甚至明知會被誤解而仍救下田季安那捲入後宮鬥爭的愛妾,種種都是在貫徹着個人信念——保護故鄉的一切以免生亂。這與《史記》的想法一脈相承:其立意較然。

在這種認識下再看《刺客聶隱娘》,就能看到箇中竅妙:聶隱娘初期的不願殺,在於自幼被訓練成殺人工具、只聽命於師父而沒思考過為何殺人,才會看到目標是慈父時而動搖。而其到後期的行動,卻頗有一套自我的想法:為了解救父親(背後牽涉的是藩鎮的亂局)而殺入刺客中力戰到底,不從師命刺殺反抗朝廷的表哥、節度使田季安,甚至明知會被誤解而仍救下田季安那捲入後宮鬥爭的愛妾,種種都是在貫徹着個人信念——保護故鄉的一切以免生亂。這與《史記》的想法一脈相承:其立意較然。

再看裴鍘的原初故事:聶隱娘本被田季安派往刺殺結怨的節度使劉昌裔,聶隱娘卻驚訝於劉昌裔的異能反而盡心幫助劉昌裔,並屢次抵擋刺客來襲,說到底亦是「士為知己者死」的變奏,卻反被《太平廣記》歸為「豪俠」?那有兩點不可不察,一是故事性質在於述說聶隱娘的「義」,與俠有相接之處;二是由唐代以來「刺客」與「俠」的合流。

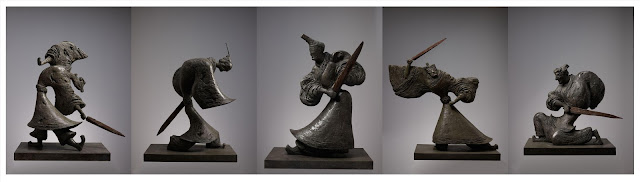

唐代以前述說的刺客還是以《史記》中的五大刺客為主,例如東漢武梁祠畫像石的刺客,便是五大刺客加上要離組成,五大刺客仍是標竿人物;但值得注意的是要離的加入,這位傳說中犧牲自己及妻子為吳國刺殺慶忌的刺客(之所以說是傳說,不僅因只見於《吳越春秋》而在《史記》無傳,更在於他與慶忌歷史上似乎不是活在同一時空,或者這正是《史記》不載的原因),能成為漢代的典範人物,可能更在於其重國也重義(因而自殺)的精神,似乎這時已有了把刺客道德化的傾向。

唐代以後,刺客故事逐漸出現向俠靠攏的方向。例如〈紅綫〉盡心為仁德的主人效命,〈義俠〉看到目標是義人而寧可捨棄任務逃去,〈李龜壽〉看到仁義的目標甚至向對方告密,與聶隱娘原始故事中的聶隱娘少時被師父命令專殺不義之人,以及後來歸附劉昌裔的情節呼應,而上述這些故事統統都能在《太平廣記》的「義俠」類找到。這種轉向並非單一事件,唐代的俠客類故事同樣經歷由以前乖僻復仇的俠過渡至仁義化的俠,把這些本身是制度外的身分歸入制度內已成了趨勢。當然在宋代以後道學盛行,道德化就更不用多說了。電影中的師父命令聶隱娘行刺作惡的節度使,也帶有這樣的意義。

權力的衝突

在此意義下,電影之能跳出原著的仁義演繹,不單在於褪去聶隱娘「士為知己者死」的俠義一面,而更在其着力對國家背景的描寫——電影帶出最終衝突之處,正正是前代及後代兩種「刺客」差異所致:有朝廷背景(公主)的師父表面以「道心未堅」之類的虛話責怪聶隱娘(否則我們不能理解「道心已堅」的她為何三番四次要弟子殺人),暗裏卻想要刺桀驁不馴的藩鎮,是站在朝廷這個大義的立場,亦即我們所熟知的俠的大義;聶隱娘卻寧願為了貫徹個人的「立意」而背棄師父,風格上更像是唐代以前制度外那種率性的刺客。也正是這樣,才令很多中國觀眾覺得不爽:這哪是拍俠義片?

在此意義下,電影之能跳出原著的仁義演繹,不單在於褪去聶隱娘「士為知己者死」的俠義一面,而更在其着力對國家背景的描寫——電影帶出最終衝突之處,正正是前代及後代兩種「刺客」差異所致:有朝廷背景(公主)的師父表面以「道心未堅」之類的虛話責怪聶隱娘(否則我們不能理解「道心已堅」的她為何三番四次要弟子殺人),暗裏卻想要刺桀驁不馴的藩鎮,是站在朝廷這個大義的立場,亦即我們所熟知的俠的大義;聶隱娘卻寧願為了貫徹個人的「立意」而背棄師父,風格上更像是唐代以前制度外那種率性的刺客。也正是這樣,才令很多中國觀眾覺得不爽:這哪是拍俠義片?

沒錯,這的確不是俠義片,而是文化意義中刺客的再詮釋甚至還原。這也是中國的文化脈絡問題:在宋代以來強烈的道德思潮下,我們的文化系統早就被所謂的道學統領,漢唐以前嚴寬並存的社會風氣早已不復存,方有《武則天傳奇》的「封胸」荒誕。

但正如曹沫為了魯國(而非周朝天下)利益而脅迫齊桓公,古人為了自己的部落而戰,有何問題?甚至東周時代效忠他國而成為他國忠臣的例子也不罕見,例如被一些地區視為端午節主祭神的伍子胥。孟子不也周遊游說不同國君嗎?若要說傳統,原本傳統儒家的終極目標就不是為國,而是為民。只不過在強調大一統的社會下,「國家」才會被過分高舉,儒家也被改造為帝王之術(當然秦以前的中國政權也未有能力統一國家)。也正是我們以明清時代的「禮教」意識(我想很多中國人都視此為「傳統文化」?)來看《刺客聶隱娘》所產生的差異感,才令我們看不懂故事的本身。

沒有留言:

張貼留言